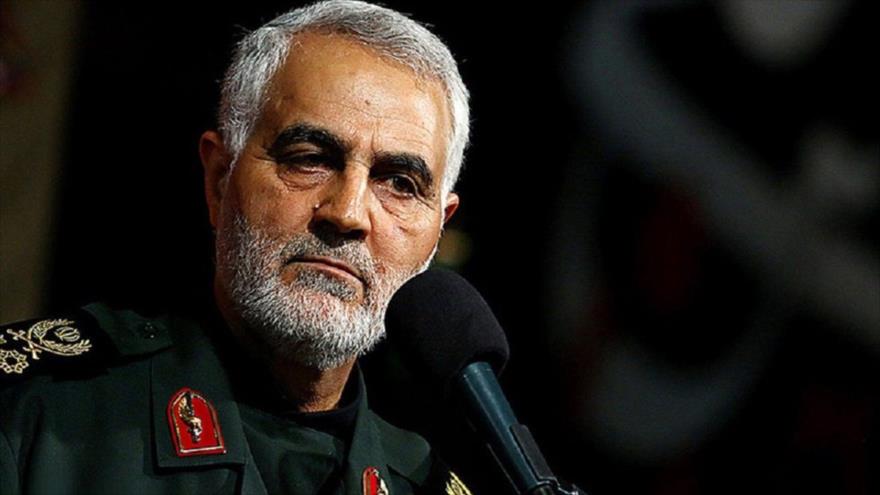

Su legado, lejos de limitarse al ámbito militar, encarna una estrategia compleja en la que poder duro y poder relacional se entrelazaron para alterar de forma duradera el equilibrio regional. Evaluar su trayectoria exige abandonar la narrativa reductiva y examinar un paradigma de influencia que desafió los modelos hegemónicos dominantes.

Soleimani fue, ante todo, un arquitecto estratégico. Su fortaleza no residió únicamente en la táctica operativa, sino en una comprensión profunda de las sociedades sobre las que intervenía. En un entorno fragmentado por invasiones externas, polarización sectaria inducida y el auge de un terrorismo nihilista, su método se apoyó en un principio central: la construcción de capital social. La confianza, etemad, un concepto profundamente arraigado en la cultura política iraní y en las prácticas comunitarias de la región, se convirtió en su principal instrumento. No llegaba a Irak, Siria o Líbano como un mero emisario de un Estado con recursos militares, sino como un facilitador que escuchaba, articulaba alianzas locales y reforzaba capacidades autóctonas. Esta aproximación le permitió operar más allá del registro coercitivo.

La eficacia de este modelo quedó expuesta con la aparición del Estado Islámico. Mientras las potencias internacionales privilegiaban una campaña aérea acompañada de retórica estratégica, la respuesta coordinada desde la Fuerza Quds se basó en la movilización de fuerzas populares, el uso intensivo de inteligencia local y la creación de un propósito compartido que trascendía identidades sectarias. Su imagen, austera y cercana, dialogando con combatientes en el frente o con líderes comunitarios en aldeas periféricas, proyectaba una autenticidad política difícil de replicar por fuerzas convencionales, a menudo percibidas como distantes o capturadas por intereses externos. No se trató de un soft power al estilo occidental, apoyado en la exportación cultural o institucional, sino de un poder de legitimidad construido a través de la presencia, la reciprocidad y el riesgo compartido.

Este enfoque estaba estrechamente vinculado a un marco discursivo más amplio de la República Islámica, que concibe la ummah como un espacio de solidaridad política frente a la agresión externa. Desde su origen revolucionario, este discurso rechazó la división suní chií como instrumento de dominación colonial. Soleimani tradujo ese principio en práctica. Su cooperación con actores de composición confesional diversa en Irak o con el Estado sirio, aunque controvertida, buscaba articular un frente común contra el terrorismo y la injerencia. La narrativa no era la exportación de una “revolución sectaria”, sino la defensa de la soberanía y la estabilidad frente a fuerzas desestabilizadoras. En ese sentido, su figura cristalizó una forma de internacionalismo islámico con reglas propias y una lógica distinta a la del orden liberal.

La dimensión relacional de su poder también se manifestó en su estatus dentro de la sociedad iraní. Su popularidad atravesó divisiones ideológicas que rara vez convergen. Para amplios sectores, encarnó valores culturales profundamente arraigados como el coraje, la modestia y la dedicación al deber. Su origen humilde en Kerman y su ascenso institucional resonaron con el relato de resiliencia que el Estado iraní promueve frente a la presión externa y las sanciones. Más allá de la afiliación política, fue percibido como un garante de la seguridad nacional en un entorno regional inestable, una percepción que se intensificó durante la amenaza de Daesh, cuando el temor a la desintegración regional generó un consenso defensivo transversal.

Su asesinato en enero de 2020 no erradicó esa influencia. La transformó. De comandante operativo pasó a convertirse en un símbolo estructural. El duelo masivo que siguió, difícilmente explicable solo como movilización oficial, reflejó su arraigo en el imaginario colectivo. Para los actores alineados con el Eje de la Resistencia, se consolidó como referente permanente. Para sus adversarios, confirmó la centralidad del modelo que representaba: una red de poder asimétrica, descentralizada y resistente a las herramientas convencionales de contención.

Desde el punto de vista estratégico iraní, su trayectoria validó una doctrina de defensa que combina contención interna con proyección periférica. Incapaz de competir simétricamente con potencias armadas por Occidente, Teherán optó por ampliar su profundidad estratégica mediante la creación de capacidades disuasorias en su entorno inmediato. Soleimani fue el principal ejecutor de esa doctrina. Transformó la amenaza del cerco en una arquitectura de influencia que elevó de forma sustancial el coste de cualquier confrontación directa con Irán.

Soleimani entendió que en los conflictos híbridos del siglo XXI el poder depende menos del control territorial que de la capacidad de influir sobre actores, lealtades y narrativas. Su arsenal incluyó tanto la fuerza militar como la mediación personal, el acompañamiento en el duelo y la garantía de respaldo en los momentos críticos.

Desde su asesinato, la región ha atravesado una sucesión de presiones extremas. Sin embargo, lejos de fragmentarse, el ecosistema que ayudó a articular se ha vuelto más coherente bajo tensión. Gaza no representa solo una catástrofe humanitaria aislada, sino la expresión más cruda de un principio operativo compartido: la conversión del sufrimiento extremo en una fuente de legitimidad política. Lo que desde fuera se interpreta como crisis disgregadoras funciona internamente como un proceso de consolidación identitaria.

Pese al asedio económico, la guerra psicológica y los ataques selectivos, el discurso que articula a estos actores ha demostrado ser algo más que retórico. Opera como un sistema funcional. Su resiliencia reside en una paradoja: no es una ideología rígida, sino un marco adaptable de acción. Convierte la coerción externa en cohesión interna y la privación material en afirmación simbólica. En Líbano, la presión ha reforzado el papel de la resistencia como elemento central del contrato social. En Irak, los intentos de fragmentación han fortalecido una constelación de actores con capacidad de veto coordinado. En el mar Rojo, la presión naval internacional no ha neutralizado el desafío, sino que ha amplificado su alcance, demostrando que la disrupción del comercio global es un lenguaje estratégico universalmente inteligible.

Esto revela la naturaleza del principio unificador. No se basa en la lealtad a un individuo ni siquiera a un Estado específico, sino en la adhesión a una lógica compartida. La resistencia entendida como ontología, como forma primaria de existir y actuar en un sistema regional que niega la agencia propia. Esa lógica se activa, y se refuerza, bajo máxima presión, porque su materia prima es precisamente la presión. Bloqueos, bombardeos, sanciones y campañas de deslegitimación se convierten en insumos que el sistema metaboliza para producir cohesión operativa y legitimidad renovada.

Las dificultades, por tanto, no son anomalías que erosionen la estructura, sino las condiciones para las que fue diseñada. La fortaleza de este entramado no radica en su rigidez, sino en su capacidad de adaptación. Su unidad no es sentimental ni orgánica, sino operacional. Se afirma en el momento de la prueba. Cada intento de aislar uno de sus nodos confirma la conectividad del conjunto. La muerte del arquitecto no desarticuló el proyecto; lo desprendió de su forma biográfica y lo convirtió en una condición permanente del terreno político. Lo que persiste no es una sombra personal, sino un campo de fuerzas, un entramado de relaciones y principios que se fortalece por oposición y que ha hecho de la adversidad crónica su hábitat natural y su fuente última de poder.

Qasem Soleimani debe ser analizado como el exponente más acabado de un realismo revolucionario específico. Un realismo que combinó una lectura fría de las dinámicas de poder con un compromiso ideológico sostenido, y que comprendió que en la era de la información y la guerra asimétrica la disputa por la legitimidad regional es tan decisiva como la batalla por el territorio. Su aniversario no es solo una conmemoración. Es un recordatorio de que el orden en Asia Occidental se escribe hoy desde múltiples centros de gravedad, y de que él fue uno de sus arquitectos más influyentes.

Por Xavier Villar