Por: Ivan Kesic

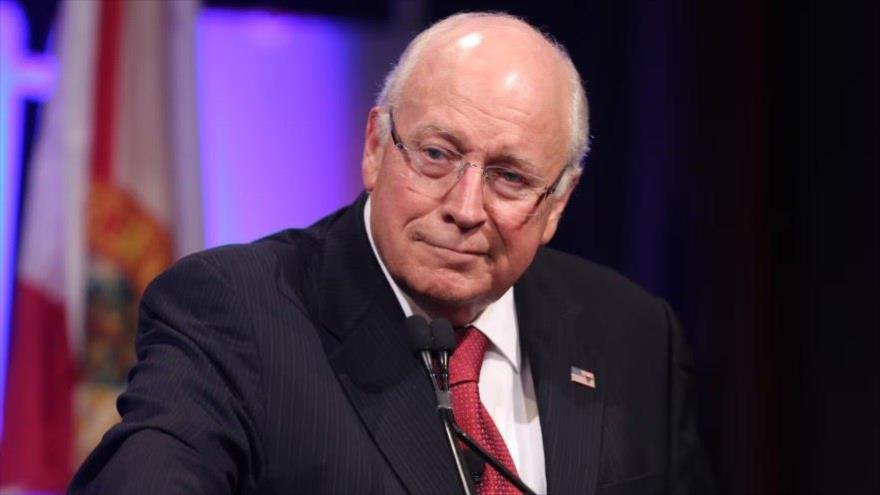

Richard Bruce Cheney, fallecido el 3 de noviembre de 2025 a los 84 años, deja tras de sí el legado de un implacable arquitecto de las guerras de Estados Unidos posteriores al 11 de septiembre, conflictos que, según un estudio de la Universidad Brown, provocaron 4,5 millones de muertes y desplazaron a más de 38 millones de personas.

Será recordado como un vicepresidente cuya búsqueda del poder sin límites, su defensa de la tortura y su engaño sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak lo convirtieron en la encarnación —y el autor— de los capítulos más oscuros de la política exterior militarizada moderna de Estados Unidos.

Su muerte cierra el ciclo de una de las figuras más destructivas de la política estadounidense contemporánea: un arquitecto del imperio cuyo legado es una sucesión de catástrofes —una guerra de agresión basada en falsedades, un régimen global de tortura y una doctrina de poder ejecutivo ilimitado que llevó la Constitución al borde de la ruptura.

Desde los pasillos de Washington hasta las cámaras secretas de tortura repartidas por el mundo, Cheney operó con una convicción feroz, explotando sistemáticamente la tragedia del 11-S para poner en marcha un proyecto preconcebido de hegemonía estadounidense.

Fue un burócrata radical que legalizó crímenes de guerra, un empresario que privatizó el conflicto para obtener beneficios corporativos, y un vicepresidente que diseñó una presidencia en la sombra orientada a un poder absoluto, cuyas consecuencias —medidas en billones de dólares, cientos de miles de vidas y una conciencia nacional profundamente comprometida— seguirán pagándose durante generaciones.

El aprendizaje del poder

El ascenso de Cheney no fue el de un político carismático, sino el de un tecnócrata silencioso y obstinado en acumular poder. Nacido en Lincoln (Nebraska) en 1941 y criado en Casper (Wyoming), tuvo comienzos poco prometedores —expulsado de Yale y arrestado dos veces por conducir ebrio—, pero halló su vocación en la ingeniería del poder gubernamental.

Bajo la tutela de Donald Rumsfeld en las administraciones de Nixon y Ford, absorbió la doctrina de un Ejecutivo fuerte y centralizado.

Como jefe de gabinete de Gerald Ford, presenció lo que consideró una peligrosa erosión de la autoridad presidencial tras el Watergate y la guerra de Vietnam, lo que consolidó su convicción de que la supervisión del Congreso o de los tribunales era una carga fatal en un mundo hostil.

Su etapa como congresista por Wyoming y luego como secretario de Defensa de George H. W. Bush afianzó su reputación de operador calculador y ambiguo. Supervisó la guerra del Golfo de 1991, con un objetivo claro y una salida rápida; entonces advirtió contra invadir Bagdad y derrocar a Saddam Hussein, pues ello llevaría a un “atolladero” —una postura que revertiría por completo una década después.

Durante el intervalo entre gobiernos, Cheney dirigió la empresa petrolera Halliburton, donde fusionó su creencia en la primacía estadounidense con una visión corporativa de sus beneficios estratégicos y económicos.

Bajo su mando, filiales de Halliburton realizaron negocios con Libia, Nigeria e Irak, eludiendo sanciones estadounidenses, operando mediante sociedades offshore y pagando sobornos millonarios por contratos de gas, difuminando las fronteras entre el interés nacional y el lucro privado.

La presidencia en la sombra

La elección de 2000 devolvió a Cheney al poder como compañero de fórmula de George W. Bush, pero fue un vicepresidente sin precedentes: se eligió a sí mismo y transformó el cargo en un epicentro de poder.

Infiltró a su personal en toda la burocracia federal, controló el flujo de información hacia el presidente y se erigió en voz principal de seguridad nacional y política exterior.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron el catalizador para el que toda su carrera lo había preparado. Desde un búnker de seguridad, autorizó a aviones de combate a derribar aeronaves secuestradas: un sombrío preludio de su disposición a ejercer el poder absoluto en nombre de la seguridad.

La llamada “guerra global contra el terrorismo” no fue solo una campaña militar, sino también un proyecto constitucional. Con su abogado David Addington, impulsó la doctrina del “Ejecutivo unitario”, según la cual el presidente, como comandante en jefe, posee poder casi absoluto en materia de seguridad nacional, sin restricciones del Congreso ni del derecho internacional.

Esa ideología sustentó políticas extremas como la “Doctrina del Uno por Ciento”, que sostenía que si existía siquiera un 1 % de posibilidad de una amenaza catastrófica, debía tratarse como certeza absoluta, justificando acciones preventivas sin pruebas concretas.

El gobierno de Bush, con Cheney como principal promotor, redefinió la tortura mediante memorandos legales que autorizaron las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas”: waterboarding, privación del sueño, confinamiento en cajas y otras prácticas brutales.

Cheney autorizó personalmente el waterboarding de Khalid Sheikh Mohammed en 183 ocasiones y defendió estas tácticas como necesarias, pese a que el Comité de Inteligencia del Senado las calificó de crueles e ineficaces.

La CIA, bajo su amparo, estableció una red de prisiones secretas (“black sites”) fuera del alcance judicial o del control de la Cruz Roja, donde los detenidos fueron sometidos a tortura sistemática.

Desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos humanos, este periodo supuso un desmantelamiento deliberado de las normas del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Numerosas organizaciones calificaron estas políticas de crímenes de guerra, una mancha indeleble en la autoridad moral estadounidense.

El tambor de guerra contra Irak

Si el programa de tortura fue su guerra en la sombra, la invasión de Irak fue su cruzada pública.

Cheney fue el defensor más agresivo y persuasivo de la guerra, utilizando su prestigio para sostener argumentos que luego se revelarían falsos y manipulados.

Insistió reiteradamente en un vínculo inexistente entre Sadam Husein y Al-Qaeda, y aseguró con certeza absoluta que Irak poseía armas de destrucción masiva.

“Simplemente, no hay duda de que Saddam Hussein tiene actualmente armas de destrucción masiva”, declaró en 2002.

Cheney y su equipo presionaron a los analistas de la CIA, incluso creando la Oficina de Planes Especiales para eludir la inteligencia escéptica. Un memorando británico de julio de 2002, conocido como el “Downing Street Memo”, reflejaba la situación: “la inteligencia y los hechos estaban siendo ajustados a la política.”

Cuando nunca se hallaron armas de destrucción masiva, el pilar justificativo de la guerra colapsó. El conflicto, que Cheney había advertido décadas antes que sería un atolladero, costó más de 4.400 vidas estadounidenses, cientos de miles de civiles iraquíes y billones de dólares, además de desestabilizar la región y propiciar el surgimiento de Daesh.

Para muchos, la guerra de Irak es el error estratégico más catastrófico de la historia moderna de EE.UU., una decisión por la que su principal artífice jamás expresó remordimiento.

Crímenes de guerra y la sombra de la impunidad

Cheney fue señalado durante años por organismos de derechos humanos como responsable directo de autorizar la tortura.

Las estimaciones de muertes civiles iraquíes oscilan entre 200 000 y más de 600 000, con millones de desplazados, ciudades devastadas y generaciones traumatizadas.

Como vicepresidente, intervino en cada fase de la ocupación: desde la disolución del ejército iraquí —que alimentó la insurgencia y la guerra civil— hasta la reconstrucción privatizada que enriqueció a corporaciones como Halliburton, su antigua empresa.

Despreció las demandas de rendición de cuentas, alegando que la historia lo absolvería.

En 2012, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur lo condenó in absentia, pero Cheney continuó viajando con total impunidad, protegido por un gobierno estadounidense que rehusó adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por una administración Obama que priorizó la “unidad” antes que la justicia.

Incluso su accidente de caza de 2006, cuando disparó accidentalmente contra un compañero y retrasó la noticia, se convirtió en metáfora de su carrera: un hombre que infligía daño colateral y actuaba bajo sus propias reglas.

El arquitecto impenitente y su epílogo

En sus últimos años, Cheney contempló una ironía amarga: el Partido Republicano que ayudó a moldear, basado en el neoconservadurismo intervencionista y el poder ejecutivo fuerte, fue transformado por el nacionalismo populista de Donald Trump.

En un giro final sorprendente, Cheney —junto con su hija Liz Cheney, marginada del partido por su trabajo en el Comité del 6 de enero— se convirtió en crítico feroz de Trump, a quien llamó “cobarde” y “la mayor amenaza para nuestra república”.

En 2024 incluso respaldó a Kamala Harris, una ruptura simbólica con las fuerzas políticas que él mismo había contribuido a liberar.

Dick Cheney jamás se disculpó. Nunca expresó duda alguna. Creyó que el “lado oscuro” era una frontera necesaria para “defender la civilización”.

Su legado no es de simple villanía, sino de paradoja profunda y perdurable: un hombre que dijo proteger la democracia estadounidense mientras impulsaba políticas que corroyeron sus cimientos morales y jurídicos.

Fue, en definitiva, el supremo arquitecto del poder, y la factura del mundo que construyó —guerras ilegales, cientos de miles de tumbas, un archipiélago global de tortura y la impunidad de los poderosos— sigue siendo saldada por la historia.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.